| 岡藤ビル・アメンボワークス | 1 建物・設備 | 2 ビル管理の課題 | 3 パソコン・ネットワーク | 掲示板 |

| 給水・排水管理 | エレベーター保全 | 外壁補修 | 建屋 清掃・洗浄 | 磁気活水 |

|

|

|

|

1)強力な磁場を利用 各種条件の参考資料 【辛口評価 WEB SITE】 |

日本セルポ(株) 【メーカーWEB SITE】 データ開示有り

興研(株) 【メーカーWEB SITE】 データ無し 自作ユニットA と同一方式 磁石製作・販売 【二六製作所】 【自作者の情報交換】 【投稿記録】 |

|

2)A部 評価の継続 下記 評価1・2・3 比較用 別ウインドウ表示 |

【No1】0.5 ヶ月後(受水槽鉄錆 沈殿の凝集) 2003/10 【No2】2ヶ月後(受水槽鉄錆 沈殿の凝集) 2003/11 【No3】4ヶ月後(受水槽沈殿の吸出し・鉄錆の磁力計測) 2004/1 【No4】9ヶ月後(受水槽鉄錆 落下減少) 2004/7 【No5】16ヶ月後(受水槽鉄錆 落下停止?・受水槽沈殿の吸出し) 2005/01 【No6】28ヶ月後(1年間の沈殿物・受水槽の簡易清掃) 2006/02 【No7】40ヶ月後(受水槽の清掃・沈殿物激減) 2007/02 【No8】50ヶ月後(受水槽の清掃・東京都水道局調査) 2007/11 【No9】65ヶ月後(受水槽の清掃・沈殿物ほどほど) 2009/02 【No10】74ヶ月(6年2ヶ月)後 (1年間の沈殿物激減) 2010/01 【No11】86ヶ月(7年2ヶ月)後 (沈殿物激減を継続) 2011/02 【No12】110ヶ月(9年2ヶ月)後 (2年間 沈殿物多目) 2013/01 【No13】124ヶ月(10年4ヶ月)後 (1年間 沈殿物少な目) 2014/03 【No14】149ヶ月(12年5ヶ月)後 (No12より沈殿物少量) 2016/04 |

| 3)B部 追加取付 | 【B部 ヨーク形状の比較 □形>コ形 ⇒取付】 2003/10 |

| 4)AB部 総合評価 | 水洗トイレでの鉄管錆 実験Ⅱ(受水槽より最も遠い居室) 2006/01 |

|

|

|

磁石取付 場所

|

1.A部 水道メーター近く 配管 塩ビ 20A(外径26mm) ほぼ一定の流速(受水槽へ補給) 2.B部 地下 給水ポンプ後 配管 特殊ゴム 40A(外径58mm) 流速は大幅に変動(上階16戸) |

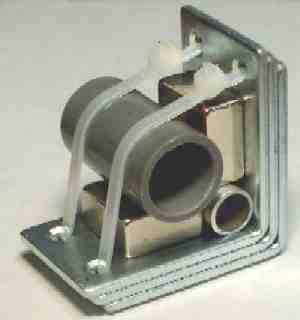

1)自作したユニットA

|

1.使用磁石 角形 25.4X25.4X12.7 表面磁束密度460ミリテスラ(mT) 吸着力20Kg 価格 1,800円/個 二六製作所 NK006 2.使用ヨーク材 L形金具 3tX40X60 TOP 製(ホームセンターで80円/個) 3.適用水道管 塩ビ 20A 外径26mm 内径20mm 4.スペーサー アルミパイプ 外径14mm 5.水道管への締結は 2本のナイロンファスナー |

2)測定計器と実験条件

|

1.測定計器 旧【KANETEC TM-601】 外部出力ケーブル付き 2.ヨーク材の数 スペーサーを変えて 磁束密度が最大となる条件をさがす 3.実験結果 塩ビ管内の最大値(mT) L材数/スペーサー径 12mm 14mm 16mm 1個 472 485 487 2個 501 514 515 3個 507 522 520 4個 508 519 519 赤色数字の条件に決定 磁束密度最大位置は当然ながら、管内壁 4.ヨークの断面積が過大だと、磁力が分散 2個の磁石の距離もほどほどが必要 |

3)一般的な磁気回路でのテスト

|

1.コ字形 磁気回路 試作評価 使用素材 4tX32 2.バイスとハンマーにて曲げ加工 3.L形材でヨーク断面を増加 4.実験結果 塩ビ管内の最大値(mT) コ字形のみ 467 L形材追加 493 5.上記 L形のみの方が良いと判断 6.磁石間の距離が大だと磁束密度は小 |

4)メーター直後への取付工事

|

1.右 が受水槽への配管(20A) 左 コインランドリー等の地下用(20A) 2.配管は浅く壁に近い埋設でした メーター延長を深く掘り骨折り損 3.管内水流はエルボ近くのため乱流と推定 4.セメントブロックで区画して埋設 5.分解防止のため、ファスナー1本で事前結束 (事前の防錆用の塗装時に必要) 6.結果として、6個配置とした |

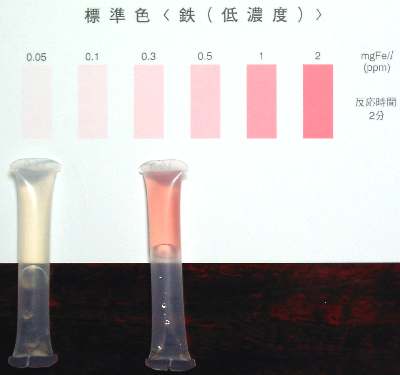

5)今後の評価1 水中の鉄分 2003/9/24

|

1.最も理想的な姿は 水中の鉄分濃度の低下を確認する 2.安価で程々の精度で測定する道具 東急ハンズでFe,Cu,Znセット購入 3.【発売元のWEB SITE】 同封の説明資料 4.実験結果 左写真 左サンプル 通常使用の蛇口水 右サンプル まれに使用の蛇口水 かなり 着色していた水 5.通常使用の水では、0.05 mgFe/L 以下 6.特別な場所でのサンプリングが必要 |

6)評価2 受水槽内の沈殿鉄錆

|

1.左 写真中央に 大きな鉄錆沈殿 ボールタップ側 (清掃後1.5ヶ月) 2.今後の鉄錆の増加量を目視で判定 3.デジカメで同一個所を記録比較予定 |

7)評価3 受水槽内の露出管の錆

|

1.受水槽内のボールタップ部 エルボ付近に赤錆が露出 2.この色が 黒錆に変化すれば効果あり 3.写真の、ステンレスカップは 弁部より水滴がわずかに落ち 水面に波が発生し、写真撮影に 支障をきたすため取付 4.ここに溜まった水の鉄濃度を測定予定 |

8)水洗トイレでの釘の錆実験

|

左 2004/10/10 右 2004/10/13

1.左 釘を水洗トイレの水槽へ吊るす 2.釘の軸部はサンドペーパーで磨く 3.5時間後 軸部の錆の発生無し 頭部上面に錆の初期兆候あり 4.釘の頭部上面より錆が発生 水面の位置が下降時に残った水滴が 酸化して、錆びやすくなるのか? 5.その錆が下へ垂れてきて軸部も錆発生 6.ドライヤーにて乾燥後、写真撮影 7.軸部の錆は表面のみで、拭けば落ちる |

9)水洗トイレでの鉄管の錆実験 Ⅰ

|

左 2004/10/13 右 2004/10/20

1.左 鉄管(20A)を 15mm 長さに切断 2.木綿糸にて、タンク内に吊るす 3.底より 離し 常時水中の位置 4.切断面の 錆発生状況を観察予定 5.1週間(7日後)中間報告 右写真 6.給水弁を止め、最下水面位置 7.切断面に 錆の発生は無い状況 8.タンクの赤色は 釘より落下の錆 |

10)鉄管の錆実験 続1

|

2004/11/10 左 切削面 右 やすり面取

1.左 錆は進行していない 2.右 5年程前にやすりでR面取り 赤錆あるいは黒錆か? 3.大きな進行はない模様 |

11)鉄管の錆実験 続2

|

2004/11/24 左 切削面 右 やすり面取

1.トイレタンク底を清掃・切断面を撮影 2.左 錆は発生していない 3.右 薄い錆びが発生している 肉眼よりも写真の方が錆色が濃い 4.背景の錆沈殿が撮影に大きく影響していた |

|

2004/12/29 左 切削面 右 やすり面取

1.左 錆は発生していない 2.右 錆びの進行は無い模様 肉眼よりも写真の方が錆色が濃い 3.両者の管内壁に小さな気泡が付着 |

|

2005/01/27 左 切削面 右 やすり面取

1.左 錆は発生していない 2.右 錆びの進行は無い模様 3.今後は 3ヶ月 毎に撮影の周期を延長 |

|

2005/04/27 左 切削面 右 やすり面取

1.左 錆は発生していない 2.右 錆びが進行しているかどうか、判断困難 3.撮影カメラを今回変更 (FUJI F10 ← SANYO DSC-MZ1) |

|

2005/11/10 左 切削面 右 やすり面取

1.左 強烈なこぶ錆が発生 2.右 亜鉛メッキ状の灰色(白色は乾燥部) 3.水より引き上げ 1時間経過後の写真 4.6ヶ月も途中観察をサボリ驚きました 5.その間は特に問題となる出来事無し 6.再現実験を今後実施予定(磁気効果確認) |

12)静止水中での釘の錆予備実験

|

2004/12/ 8 上左 普通水 上右 磁化水 2004/12/15 下左 ↑ 下右 ↑ 1.サンドペーパーでは古釘の錆の除去が不完全 2.3日目ごろまでは、錆の状況に差があった 3.1週間後は、区別がつかない錆状況 磁化水の方が、水の透明度が高い 4.黒錆は赤錆より密度が大のため、沈殿か? 5.今後、新品の釘で3日までの比較を実施予定 |

13)静止水中での釘の錆実験

A A B B C C D D |

左 普通水 右 磁化水 A 2004/12/19 17時 1時間後 左 ↑ 右 ↑ B 2004/12/20 8時 15時間後 左 ↑ 右 ↑ C 2004/12/20 17時 25時間後 左 ↑ 右 ↑ D 2004/12/22 20時 76時間後 左 ↑ 右 ↑ 1.新品の釘 Φ3.75 X 90 を静止水にて錆観察 普通水は近くの公園にて採取しました 2.A 1時間後 腐食が観察され、釘成形の金型 の跡が明確に見えるようになった 3.B 15時間後 普通水の方が赤錆の発生が多く 磁化水の方が、錆が少なく黒ずんでいる 4.C 25時間後 普通水の方が赤錆の発生が厚く 磁化水の方が、錆の厚みが薄い 5.D 76時間後 両者の差は明確でなくなる 水の透明度が悪くなってきている |

|

14)評価まとめ

自作磁化水ユニットABが 給水配管の錆進行の防止に効果があるかどうか 1.【評価1 水中の鉄分】ユニットAB 鉄分濃度 0.05 mgFe/L 以下を安定して確保できるようになりました。 まれに使用する蛇口水の着色も無くなりました。感覚的には、水が白色に感じられます。 2.【評価2 受水槽内の沈殿鉄錆】ユニットA すでに錆が発生していた個所の錆が、わずかでも進行すると受水槽内に鉄錆が沈殿すると推測されます。 ユニットA取付28-40ヶ月の期間で沈殿鉄錆が激減しました。今後継続して評価する予定です。 3.【評価3 受水槽内の露出管の錆】ユニットA 磁化水の防錆効果が非常に大きければ、このような効果があるかもしれないと思い評価項目に入れましたが とても無理な効果と判断されます。 4.【評価4 水洗トイレでの長期錆実験】ユニットAB 水洗トイレのタンクにて、磁化水の錆防止効果を評価してみました。水位が変化するため、常時水面下にテストピースを 保持して評価し、鉄釘は製造過程の処理により錆が発生しやすい部位があるため、鉄管を切断して使用しました。 A 半年程の期間ならば錆は発生しないと思われます。( 錆の進行は非常に遅い ) B 錆が発生するのは水温が高く(推定 25℃以上)なると錆発生すると思われます。 C 一旦、錆が発生するとこぶ錆へと成長してしまう。進行が非常に遅いが問題と思われる特性です。 【評価2】の実績が安定した時期(3-5年後)に再度実験を予定します。 5.【評価5 静止水中での釘の錆実験】ユニットAB 磁化水の錆進行を遅らせる効果の持続時間は、25 時間程度 かと思われます。( 上記 13)の結果 ) | |

| 岡藤ビル・アメンボワークス | 1 建物・設備 | 2 ビル管理の課題 | 3 パソコン・ネットワーク | 掲示板 |

| 給水・排水管理 | エレベーター保全 | 外壁補修 | 建屋 清掃・洗浄 | 磁気活水 |