外務省とロレッタ教会

道が2本に分かれているでしょう。右に行くと、お城を通り過ぎて降りていってしまいますよ。左に行ってください。

道が分かれる手前の右側に「サティー」というインドネシア料理の店があります。インスタント麺を使う非常に庶民的な

味ですが、チェコ料理に飽きた時には食べにいっても良いでしょう。

左の道に入るとすぐ、左手に大きなビルが見えます。これはチェコの外務省の建物ですから中に入ることはできません。

チェルニー宮殿と呼ばれています。前の駐車場を経て、反対側にロレッタ教会があります。このロレッタ教会はプラハ

観光としては、プラハ城よりランクが落ちると思いますから、急ぎの方は飛ばしてください。

外務省の駐車場の反対側に北に向かう下り坂があり、そこを降りていくとすぐロレッタ教会の入り口が右側に現れます。

ロレッタ教会の入場料は98年秋現在で外国人は80コルナ、チェコ人は40コルナでした。この教会のマネージャーは頑固な

人のようですから、「なんで外国人は高いんだ」と議論をふっかけても、まず安くなることはないと思って良いでしょう。議論

するだけ無駄だと思います。

ロレッタ教会の見所は2階の展示室に展示された「ロレッタ」です。教会の儀式に使われるものだと思いますが、黄金の奇麗

な飾り物といったらよいでしょうか。なかをぐるりと巡って15分から長くても30分程度というところでしょうか。

トイレが確か地階にあったと思いますが、チップをとるトイレだったと思います。

ロレッタ教会を出た場合には、前来た道を戻って外務省の駐車場出口付近に戻ります。

大司教宮殿と国立美術館

外務省駐車場出口から、坂をどんどん下っていきます。途中、日本語を話すチェコ料理屋さんがありますが、ここは

価格もちょっと高めだと覚悟してください。道が狭くなる手前の左手の建物は軍隊の宿舎です。軍人さんが窓から見て

いたり、出入りしている姿も見られます。この建物手前の小道を入っていくと、「金の梨」という有名なチェコ料理屋が

ありますが、どうも値段ばかり高くて、利用したことがありません。

道が狭いところを抜けると、一気に視界が開けます。目の前にはプラハ城、周囲にも古そうな建物が沢山ある広場

です。

右手を見てください。建物に四角と三角を組み合わせたような騙し絵が書いたものがありますね。これは軍事史博物館。

武具や鎧、大砲などに興味のある方は御入りください。この博物館の入り口左手には「ノベウム」という軍事関係の古物

屋・古本屋があります。このショップに入るだけでしたら、博物館の切符は購入しなくて結構です。ショップに行く、といえば

呼び止められることもありません。このショップには古いものが沢山あります。古い手紙類、古い本の挿し絵、地図等

です。

軍事史博物館の反対側、プラハ城の手前の左手にクリーム色の建物があります。これが大司教宮殿です。この建物

左手の通路に「NG」と書いた垂れ幕がかかっていませんか?プラハでは「NG」といえば、no goodではなく、ナショナル・

ギャラリー(国立美術館)のことです。大司教宮殿横の通路から入っていった先はシュテルンベルク宮殿。ここが国立

美術館です。常設展示で、ブリューゲルの干し草作り、エル・グレコのキリストの頭部などの作品があります。ガイド・

ブックによっては、1階にピカソの自画像、アンリ・ルソーの自画像がある、と書いているものがあるかもしれませんが、

これらの新しい時代の作品は新館の方に既に移転していますのでご注意ください。新館は全く別の場所にあります。

(地図、右端の国立美術館と書いてあるあたり。路面電車の12番で行けます。)

プラハ城前広場

プラハ城前広場では、カルテットの楽団の演奏があるかもしれませんね。また、毎正時に行けば衛兵の交代式が

見られますね。衛兵は若くて美しい近衛兵が交代で勤務しています。衛兵の歩き方はロシア式という説もあります。

記念写真をとっても怒られませんが、衛兵の鼻にゆびをつっこんで殴られた人がいるとかいないとか。

プラハ城前広場では、右手の方から、プラハの町が良く見えます。特に赤い屋根の連なりはやはりヨーロッパを

感じさせます。ここからは、聖ミクラーシュ教会や国民劇場の金色の屋根、旧市街広場のティーン教会の2つの塔

などが良くみえるでしょう。

プラハ城の鉄の門をくぐると、正面に「マティアス門」が見えます。これは、次の中庭に抜けるための門ですが、門と

いっても、周囲は建物です。門の部分だけ1614年に作られたまま残っているそうです。

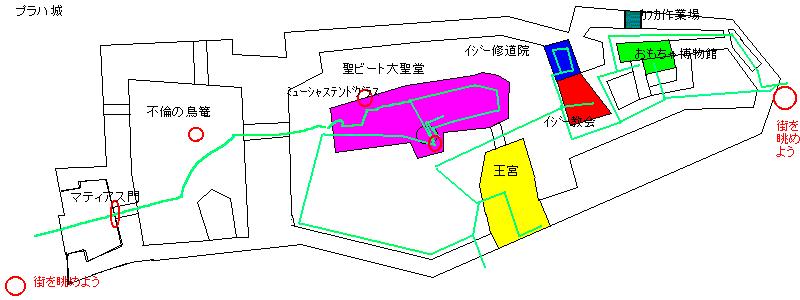

プラハ城内

いよいよプラハ城に入りました。マティアス門の右側は大統領府の迎賓館、左側はスペイン・ホールと呼ばれ、

コンサート等が行われます。迎賓館は階段を上った先にありますが、もちろん一般の入場はできません。

スペイン・ホールはコンサートが行われる時には一般の入場も可能です。

門をくぐると、第2中庭です。ここで目立つのは中央の噴水ですが、建物の向うに聖ヴィート教会の尖塔が上

だけ見えるでしょう。次の門をくぐると、カメラのアングルにはとても入らない感じで聳え立っています。

第2中庭の北側には王宮庭園に抜ける歩道があります。ここを抜けていくと、路面電車22番の「プラズスケー・

フラッド」の駅に出ます。ですから、時間が無い時には、「プラズスケー・フラッド」で降りて、教会をめざして歩くと

この第2中庭に出てくることができます。

マティアス門をくぐった正面に「インフォメーション」の看板がある建物がありますね。これは聖十字架教会。

ここのインフォメーションで音声ガイド機(英語)を有料で借りることもできます。

第2中庭には鳥かごのようなものがみえますね。これは「不倫をした女性を入れる籠」という説を聞いたことが

あります。そんなに不倫をする女性は少なかったのでしょうか??

それではもう一つ奥に門をくぐっていきましょう。門の右手はミュージアム・ショップです。

聖ヴィート大聖堂

門をくぐると目の前に聖ヴィート大聖堂が聳え立っています。ここからカメラで全景を撮影するのは困難です。

実はこちら側は1929年までにかけて増築された部分で比較的新しいのです。後で南側から撮影することに

して、教会の左手のドアから中に入りましょう。

入り口すぐ左手にチケット売り場がありますが、チケットを買わなくても、途中までは入場可能です。チケットは

98年現在一人100コルナで人数を打刻した1枚のチケットになります。グループでたとえば4人の場合は、代表者

1名がチケットを持って、あとの3人は後をついていく形になります。

チケットの有効範囲は、聖ヴィート大聖堂の古くからの部分と地下、聖ヴィート大聖堂の尖塔、王宮、聖イジー教会

などです。この1ケ所でも入りたい場合には、このチケット売り場でチケットを購入しておく必要があります。

ざっと回るだけだったら購入しなくても良いでしょう。

入場したら、まず、アルフォンス・ミューシャのステンドグラスを見に行きましょう。奥に向かって左手、3番目の

ステンドグラスです。(写真集に写真を収めてあります。)

次に左手を奥に向かって進んでいくと、ロープ規制しているところに突き当たります。ここから先はチケットが無いと

入場できません。チケットを買わなかった場合には、ロープにそって右手に回りましょう。右手正面が黄金の玄関、

昔の正面玄関です。現在は閉鎖されています。玄関の奥に移動し、左手に「聖ヴァーツラフ礼拝堂」が見えます。

この礼拝堂は14世紀のゴシック様式のもので、宝石や黄金がちりばめられたフレスコ画で、一番の見所です。

チケットを買った場合には、ロープの中に入り、奥をぐるっとまわって、純銀製の聖ヤン・ネポムツキーの墓など

をみた後、地下への階段を降りていくことになります。地下は王室の納骨所になっており、カレル4世の棺などが

見られます。地下の構造を示すガラスの中身は10世紀や11世紀のもともとの建物の遺構です。

地下から上がってくると、階段を右手に抜けて聖ヴァーツラフ礼拝堂を北側から拝んだあと、ロープから

出てくることになります。この左手側の玄関口の次の小部屋が、尖塔に上る階段(270段あまり)への入り口に

なっています。最近は閉まっているようですが、チケットを持っている場合は、空いていれば上れます。くるくると

幅1メートルほどのらせん階段で、結構体力がないとつらいところです。

教会の正面(西側)入り口から出て、南側に抜けましょう。南側にはトイレがあります。

南側広場に抜けたならば、大聖堂の全体の撮影を試みましょう。ずっと南の奥に行くと、郵便局などを経て、

広場の隅からはかろうじて、大聖堂の全景が撮影可能なスポットがあります。

ドラゴンを退治した聖ジョージの銅像などをみながら、大聖堂によってみると、外側からも網で土台部分が見れる

ようになった部分があることに気づきます。これも10世紀や11世紀に立てられた小規模な教会の遺構が見られる

ように配慮された部分です。

さて、南側の黄金の玄関を外側から眺めると、修復された奇麗が壁画が見れることでしょう。これは、ガラスを溶かした

フレスコ画の複製だそうです。

外からみてみると、建物の中ほどにいくつも雨樋の出口が見られます。いろんな動物のようですね。

王宮

広場をさらに西へと進んでいくと、正面に「緑の部屋」とかかれた看板の出ている建物があります。これが王宮です。

ここはチケットを持っていないと奥までは入れません。

王宮の右手に牛が柱を支えている小さな入り口がありますが、ここは城の南側への抜け口になっています。ここは

無料ですから、途中までおりてみると、広場で音楽を演奏していたり、プラハの町並みが見えたりするでしょう。下は

確かカフェになっていたかと思います。

王宮の中に入ると、ヴラディスラフ・ホールというあたかも広い武道場のような広間があり、さらに奥には紋章が沢山

飾られた部屋があります。

この王宮での事件としては、チェコのプロテスタント貴族がオーストリアの代官を窓から突き落としたという窓外投出事件

があり、これが30年戦争の発端になりました。

聖イジー教会と聖イジー修道院

さて、王宮と聖ヴィート教会をつなぐ通路下をくぐっていくと再び広場にでます。この広場の正面が聖イジー教会と

聖イジー修道院です。正面の右手角が教会、左手の「NG」マークが掲げられているのが修道院です。

聖イジー教会の中は、先ほどのチケットを買っていないと入れませんが、921年に完成したロマネスク様式の

教会堂で、プラハ城内でもっとも古い部分です。もっとも正面部分は17世紀にバロック様式で増築されたとか。

聖イジー修道院は国立美術館になっており、ここの展示は14から16世紀のチェコ美術。ホーヘンフルトの画家による

「オリーブ山のキリスト」、ブランドルの「父の目を癒すトビアーシュ」など宗教画が中心で、関心がある人以外は

パスするのが普通。

聖イジー教会の昔乍らの建築様式はむしろ教会のわきを通る時に撮影した方が良いかも。

黄金の小道とおもちゃ博物館

聖イジー教会の脇の道をさらに下っていくと、左手に折れる道が。左手にいけば、正面にミュージアム・ショップ。

ここは結構広いので、ミューシャのグッズなどを買うには便利。エゴン・シーレもチェコの南の方の町で生まれたので

結構飾られています。

ミュージアム・ショップに入る右手の階段を降りる途中に公衆トイレ。ここも有料。

ミュージアム・ショップにつきあたり、左手におれると、いよいよ黄金の小道。「黄金の」とは昔錬金術師が住んでいたと

いわれるためとか。ここで有名なのは、No.22の青い壁の家がフランツ・カフカの作業場だったこと。カフカといえば

「虫」が有名なドイツの作家ですけれども、実は、オーストリア帝国時代のプラハに住んで、ドイツ語で生活していた

人です。チェコにとっては異邦人。ドイツにとってもユダヤ人なので異邦人だったようですね。カフカの生家は旧市街

広場でみることができます。

No.22の青い壁の家には金色のプレートがあり、「ここにフランツ・カフカが住んでいた」なんて感じで書いてありますから、

このプレートを入れて記念撮影しましょうか。黄金の小道自体も狭い通りなので、撮影しておいても良いかも。

ここからは、黄金の小道をまっすぐ奥に歩いていくプランと元に引き返すプランがあります。元に引き返すと、ミュージアム

ショップから階段を降りて、坂を下ると、左手におもちゃ博物館がみえます。ここは、ロンドンのおもちゃ博物館とも提携して

おり、世界のバービー人形とか、プラモデル、ティディ・ベアなんかに関心がある方は訪れて見てはどうでしょうか。

お子様連れには御勧めです。2階でチケットを購入して2階をみて回ったあと、3階の展示室も見ることができます。

モーターで動くおもちゃも結構あるので、子供には随分楽しめるようです。

黄金の小道をずっとまっすぐ行った人達は、あたかも家のようにみえる抜け道を抜け、トイレに。このトイレの先に盆栽屋が

一軒あります。そこもぬけて、小道を行くと、右手にいけばおもちゃ博物館に行くこともできます。まっすぐいくと、これは

仕事に追われている人達に非常に好評なオブジェなんですが、人がかがんだ上に骸骨の歯が乗ったオブジェがあります。

うーん、現代社会を象徴したオブジェかな。

このオブジェから右手の階段を上ると、門の上からプラハ市内が眺望できる場所に至ります。ここはあまり観光客が

いかないので御勧めかも。

左手の階段を降りていって、トンネルのような門をメイン・ロードに抜けると、裏門の衛兵さんに会えます。この右手の

展望所で、もう一度プラハの町を眺めてください。すぐ下を見ると、広い庭園。この庭園の右手はポーランド大使館、

左手はインド大使館です。今度はカレル橋も良く見えるでしょう。

階段を降りてマーラーストランスカへ

ここまで来ると、プラハ城観光も一通り終わりということになります。人間だけしか歩けない階段の道を降りていくと、

地下鉄のマーラーストランスカ方面に歩いて行けます。途中露天商が多いと思いますが、いずれも店名の表札をつけている

ことに注目。プラハ市の許可がなければ出店できないのです。だけれども、良質の店であることが保障されているなんて

勘違いしないで下さい。申請して条件にあっていれば許可は自動的に下りるのです。やっぱり、こうした店は価格が高いように

思います。

階段を降りて大通りにでると、右手の公園で金粉を体に塗りたくったおじさんがパフォーマンスをしているかもしれませんね。

これは昔の王様の格好をしていて、お金を上げると動いてくれるというもの。遠くから撮影するのは自由でしょうが、

隣りにならんで撮影したい時はちょっと小額のチップを上げれば喜ぶでしょうね。

地下鉄のマーラーストランスカの壁には、小錦をモデルにした落書きが残されています。

工芸美術館に寄り道

マーラーストランスカから見える目の前の橋はマーネスフ橋です。ここから南にもう一本川下に下ったところがカレル橋です。

ここからのコースはちょっと迷うところですが、時間に余裕がある場合には、このマーネスフ橋を対岸に渡って、ユダヤ地区を

見てしまうことを御勧めします。

マーネスフ橋からもプラハ城は良く見えますし、カレル橋に比べて観光客が少ないのでじっくり撮影が可能でしょう。

(写真集に掲示している通りです。)

橋を対岸に渡り終えると、左手にルドルフィヌムが見えます。ここは中にコンサート会場があり、プラハ・フィルハーモニーの

本拠地です。夜にはもちろんコンサートが行われています。

さて、今回は、大通りを何とか渡って反対側にある美術工芸博物館に寄ってみましょう。大きな扉はいつも閉められていますし、

中に入っても分厚いカーテンが下がっているかもしれませんが、構わず中に入っていくと、左手にチケット売り場があります。

ここの入場料は大人1人50コルナですが、買わずにずんずん2階に進むことも可能です。

工芸美術館の展示は、アンティークの家具やグラス、時計など日常的なモノです。チェコの人は美術品そのものより、

こうした日常的な職人仕事が好きなようです。

さて、チケットを買わずに入った場合のお目当ては、2階トイレです。階段を2階に上って左手奥にトイレがあり、ここは無料です。

なぜ、トイレかといえば、ここからユダヤ人墓地が良く見え、さらに窓を開けて撮影も可能だからです。(もちろん用を足したい

方はどうぞ。)私は男性用トイレの経験しかありませんが、ユダヤ人墓地の様子を見るのにここほど良い場所はありません。

ユダヤ人墓地は、狭い地区に居住を制限されたユダヤ人が狭い墓地に次々と埋葬を重ねた結果、墓石がよりそうように稠密に

埋葬された様をみることができます。これは圧巻です。もちろん、ユダヤ人墓地に入場料を支払って入場することもできますが、

料金が異様に高い(大人2400円程度)ので、この工芸美術館から眺めていただくのがベストだと思います。

チケットを買われた方は、3階の博物館展示場からもさらによく墓地の模様を眺めていただくことができます。もちろん、グラス

やアンティーク家具などに関心のあるかたには展示自体も興味深いものと思います。

さて、工芸美術館を見終えたら、美術館の脇からユダヤ人地区にでてみましょう。ユダヤ墓地を垣間見ることのできる場所も

ありますし、ユダヤ教会を外からみることもできます。入場料を払って中に入ることもできますが、中は第二次大戦で殺された

ユダヤ人の家族の名前が記された教会や、ユダヤの収容所で子供たちが描いた絵の展示などです。むしろ、外からたっぷり

と楽しんでみてはいかがでしょうか。ユダヤ墓地の前には様々な露天商があります。プラハの有名なゴーレム人形のマスコット

などを扱っている店もありますし、ユダヤ書中心の古本屋もあります。

工芸美術館に寄り道した場合にはちょっと大変ですが、マーネスフ橋を引き返してカレル橋にわたりましょう。

余裕がある日程の場合には、ユダヤ地区だけで別に半日をとって、地下鉄A線の「スタロームネェスト」から降りて散歩して

回っても良いでしょう。

小地区をカレル橋に向かう

地下鉄マーラーストランスカからカレル橋に向かうコースはいくつかあるのですが、御勧めは、川沿いに近い車の少ない道

でしょう。車の少ないのも道理で、ここは行き止まりになっているためです。

路面電車が走っていく道とマーネスフ橋との交差点の横断歩道を横切り、そのまままっすぐ南に向かいます。右手は

ヴォイアノフィー・サディという公園の壁がずっと続きますが、やがて道が細くなってきます。途中で右手の方に折れて

ずっと道なりに行くと、カレル橋の小地区側の塔のところにでてきます。この左手にモーツァルトが定宿としていたという

「三匹のダチョウ」というホテル・兼レストランがあるのに注目してください。壁にダチョウの絵が描かれているほか、レストラン

入り口にもダチョウをかたどったマークの鉄の紋章が飾られています。

カレル橋を渡る

それではカレル橋を小地区側から旧市街広場側に渡ってみましょう。

橋の上は、午前10時頃から、ストリート・パフォーマーや露店で混み合ってきます。橋の両側にはキリストの聖人の像。

といっても、これはコピーです。中には欠けているものも。プラハ城は橋の中頃から奇麗に見え始めます。

橋の像の中で注目されるのは、聖ヤン・ネポムツキーと日本人には歴史でおなじみのフランシスコ・ザビエル像でしょうか。

ネポムツキーの方は、銅板に触ると幸運をもたらすと言われ、みんなが触るのでテカテカ光っているのでたぶんすぐ

わかると思います。進行方向左手。ザビエルの方は中国人らしい東洋人が支えているのが特徴です。進行方向右手。

ザビエル像の先あたりから、似顔絵描きが増えてきて、外国人の中には恋人の写真を渡して一緒に描いてくれと頼んでいる

人も多いようです。

渡り始めてすぐの右手に、川の中州であるカンパ島がみえます。カンパ島名物の水車もある流れは「悪魔の流れ」と

呼ばれています。カンパ島には、「スパイ大作戦」で撮影が行われたリヒテンシュタイン宮殿(ロシアのレセプション会場)

や自動車が爆破されたシーン、あるいはメンバーが柵の後ろからはがいじめにされて殺されたシーンなどが見られます。

旧市街広場へ向かう

カレル橋を渡り終えたら、すぐに右手の方に少し歩いてみてはいかがでしょうか。カレル橋とプラハ城をバックに入れて

写真を撮影できるスポットがあります。道を隔てたむこうには、「ベル・ビュー」とか「パルナス」と呼ばれる高級レストランが

並んでおり、その売り物が窓から見える光景ですが、歩道から撮影すれば、レストランに入るまでもありません。

撮影が終わったら橋を渡りきったところまでもどってきて、7秒間しか青の時間がない信号を急いで渡ってください。

渡った先の左手はクレメンティヌムという修道院で、今は国立図書館として利用されています。昔気象台として使われていた

塔などがあり、中ではコンサートが行われていることもあります。

右手には高級古本屋がありますが、昔は浮世絵などが安かったそうです。今は国際価格よりも帰って高い程度とか。

掘り出し物を探すにはチェコ人がいきそうな小さな古本屋に行った方がよさそうです。

ずっと道なりに歩いて行くと、やがて、金蛇飯店という中華屋(これ潰れたそうです。)を経て、Husovaという通りにでます。ここを15メートル程

右手に入ると、虎のレリーフを掲げたビア・ホール「黄金の虎」があります。この店はプラハで一番うまいビア・ホールとして

有名ですが、あくまでチェコ人のための店です。テーブルの上にはreservedの立て札が立っていますが、予約をとるような

店ではありません。つまり、観光客除けのおまじないなのです。この店は立ち飲みもできませんから、チェコ人と仲良くなって

ちょっと場所を空けてもらって飲ませてもらうしかありません。観光客の店ではないので、あまり無理はしない方が良いでしょう。

チェコの良さを一見さんの観光客がなくしてしまうのも考え物ですから。

小広場と旧市街広場

こうしてずっと歩いて行くと、小広場にでてきます。この右手にモーゼル・グラスの店があります。ここは分店。カレル橋側には

ドゥム・ラフードキィという食料品店があります。ここの地下はいろいろなワインがあります。

小広場から更に進んでいくと、いよいよ左手に旧市役所が見えてきます。ここで、少し後ろを振り返ってください。旧市役所の

並びの建物で黒字に白のレリーフのような建物があります。これがカフカの生家です。もともとは煙草やさんで、1分間の家と

呼ばれたそうです。旧市役所には下の方に2つの天文時計があります。これはチェコ・テレビのトレード・マークでもあり、

プラハ名物の一つです。その上に世界最古のからくり時計があるのですが、期待している人達は、毎正時のちょっと前に行って

下さい。最後に鐘がなるのが正時ですから、2−3分前から動き出すのでしょうか。キリストの12聖人が顔を出し、骸骨が

鈴を振るというきわめて単純な仕組みで、あまりのあっけなさに「おー」というからかうようなどよめきが起きるのが普通です。

これは1490年に原形が作られたものですから、最近の精巧なものに比べて見劣りするのは当然のことでしょう。

旧市庁舎の2軒隣りの入り口から、旧市庁舎の塔に登ることができます。この塔から見下ろすと、旧市街広場に27の十字架が

見えます。これは、1620年の白山の戦いで敗れたチェコ貴族達が処刑された跡です。

旧市役所の北側は空き地になっていろいろな露店がでています。これは、プラハで唯一空爆を受けた場所です。

旧市役所の反対側には2つの尖塔を持つティーン教会が聳え立っています。また、旧市役所の南側にはエルペットという

品揃えは良いけれども、ちょっと値段は高いガラス・ショップがあります。ここは日本語も大丈夫だそうです。

エルペットの一部ではガラスへの文字入れの様子をみれたり、ガラス博物館になったりしています。

広場中央北よりには宗教改革者のヤン・フスの像があります。ルターやカルヴィンに先立つこと100年、フスは火刑に

処せられました。南ボヘミアの町、タボールではフス教徒が最後まで戦いを挑みました。今も地下道などが残っています。

旧市街広場から北をみると、パリ通りのむこうに、大きなメトロノームが望まれます。これは、昔スターリンの像が立っていた

ところ。像を壊した跡にオブジェとしてメトロノームが作られたそうです。ちなみに、マイケル・ジャクソンがプラハに来た時には

この場所にマイケル・ジャクソンの大きな像が建てられました。今でも絵葉書などで残っているかもしれません。

ツェレントナー通りを火薬塔へ

旧市街広場からCelentna通りに向かいます。このあたりがおみやげのメッカでしょうか。右手にCesky Granatというチェコの

ガーネット(ざくろ石)の店や左手にCelentna Crystalという品揃えの良い店があります。グラス・ショップでも間口は狭いと

思っても意外に奥が深くて品揃えの良い店も沢山あります。旧市街広場からすぐの右手の陶器ショップでは、作家ごとに

棚を一つか二つ借りきって即売をしています。結構おもしろいものもあります。

ずっとあるいていくと、ovocny Trhという道と交わります。こちらの道をちょっと眺めてみると、エステート劇場という緑の建物が

見えます。ここはモーツァルトがドン・ジョバンニを初演したといわれる劇場です。映画「アマデウス」の舞台ともなったそうです。

やがて、歩行者専用道が終わり、右手に「ベイカー・ストリート」というパイプ・ショップ、左手に古本屋が現れます。

そして正面に火薬塔。これは、以前は旧市街への入り口にあたっていたそうです。火薬塔を抜けると、左手に市民会館。

ここにはスメタナ・ホールというコンサート会場があり、プラハの春の初日の公演が行われます。市民会館のレストランと

カフェはアール・ヌーボー調でなかなかのものです。中のガイド・ツアーもあります。

繁華街を歩こう

火薬塔の正面向いの建物はチェコの中央銀行です。現在は改装中です。

火薬塔からナ・プシコーピェ通りをバーツラフ広場方面に歩きましょう。ここはプラハの繁華街です。右手にジブノステンスカ

銀行が見えたらちょっと入ってみましょう。中でカメラの撮影はできませんが、2階に階段でのぼっていくと、普通の銀行の

窓口の並んだホールですが、天井を見上げるとすごい装飾です。

さらに、進んだ右手にモーゼル・グラスの本店があります。モーゼルのグラスは鉛を使わない透明度の高いグラスなど

カットを中心とした伝統的なボヘミアングラスとはちょっと違う新作です。透かし彫りが入ったものはとても高いですが、

日本で購入する価格の大体3分の1程度の価格とか。ハンガリーのヘレンドやドイツのマイセンとも提携していますので、

購入することもできます。モーゼルの本店は1階は小さな展示だけで、階段を上って2階に上ると本格的な展示場が

あり、となりのデパートともつながっています。

さらにあるいていくと、バーツラフ広場の奥にでてきます。バーツラフ広場は昔は市場だったそうです。プラハで一番の

繁華街ですが、スリも多い地区なので注意してください。

本に関心のある方は、右手の靴屋バーチャのとなりにプラハ最大の本のデパートがあります。美術書などが特に革命前

の時代には安い値段で出版されており、今も当時の価格のまま販売されています。左手にはダンキン・ドーナツやマクドナルド

などがあります。

バーツラフ広場の端に国立博物館があります。ここでの展示は動物の剥製と鉱物ですから、関心の無い方はパスするのが

普通ですね。

バーツラフ広場の左手、クローンというデパートがある角の大通りを入り50メートルほどあるくと、中央郵便局があります。

中央郵便局の1階の左手の窓口では記念切手を販売していますから、手紙や葉書を出したい方は試してみては如何

でしょうか。日本宛の葉書は1通8コルナです。ただし、この窓口は英語は通じませんから、チェコ語でお願いします。

欲しい切手を指して、オスム・コルン(8コルナ)、あとは購入する枚数を言えば良いでしょう。

1枚だったら、「イエドノ」

2枚だったら、「ドゥバクラート」

3枚だったら、「トゥシクラート」

4枚だったら、「チティジクラート」

5枚だったら、「ピェットクラート」

6枚だったら、「シェストクラート」

7枚だったら、「セドムクラート」

8枚だったら、「オスムクラート」

9枚だったら、「デヴェットクラート」

10枚だったら、「デセットクラート」

11枚だったら、「イェデナーツト」

12枚だったら、「ドゥバナーツト」

100枚だったら、「スト」

といった調子です。

中央郵便局の向かいには、ホテル・パレス、その道を隔てた向かい(中央郵便局のハス向かい)にミューシャ博物館があります。

国立博物館の隣りにはラジオ・フリー・ヨーロッパのビルを隔ててスタットニー・オペラがあります。

国立博物館まで行ったら帰りはバーツラフ広場の反対側の通りを通って、途中でパサージュ・アルファというところを左手に入る

と、ちょっとした庭園があります。この庭園を抜けてまっすぐ歩いていくと、デパートのテスコにでます。

テスコの1階に入ると、右手にピザ屋があり、その奥に本屋、さらに奥まで進むと出口付近にアルコール・ショップがあります。

チェコのお土産にはそこで、「ベヘロフカ」という緑の瓶のリキュールを購入されることを御勧めします。いわば養命酒のような

お酒ですが、トニックで割って飲むとなかなかいけます。店で頼むときには「ベトン」(ベヘロフカ・トニック)でわかります。

さて、この出口を抜けると、地下鉄のB線の駅がありますから、ここから自分の目的地に向かうこととしてください。

さらに歩きたい人は、テスコに入った口からでて、さらに真っ直ぐ歩くと、川沿いに国民劇場があります。

別の日に

さて、これだけのコースを歩くと相当疲れると思いますので、別の日にいかれることをお勧めしたのが、地図の上のいくつかの

スポットです。

一つ目は、旧テレビ塔と「鏡の館」のあるペトジーン公園。これは、街中はもう歩き飽きた方向けのコースです。とにかく広い

公園です。テレビ塔はエッフェル塔を模して作られたもので、登れますが、全部階段。高さは60メートルだそうです。プラハ

市街がよく見えます。入場料は99年で30コルナ。

鏡の館は単純な鏡の迷路と背が高く見えたり、ふとって見えたりするおもしろ鏡の部屋です。お子様むけでしょう。子供は手を

引いて入ることになっています。おもしろ鏡の部屋ではこどもを抱っこして上下に動かしてあげると、足が長くなったり短く

なったりして喜んでくれることでしょう。入場料は99年で大人30コルナ。

公園内にはポニーなどもおり、子供が乗って1周することもできます。

ペトジーン公園は、路面電車の22番、23番、12番でウーイェストで下車し、ケーブルカーで上ります。途中駅のレストランが

眺望も良いので、テレビ塔に登りたくない方は、こちらでおりて写真撮影するのも良いでしょう。レストランに入らなくても、

その外の庭のベンチで休んだり、撮影したりすることができます。

二つ目のスポットは、地図上に入りきれなかったのですが、「ヴィシェフラード」です。これは、地下鉄のC線で「ヴィシェフラード」駅

で下車し、駅からそのまま歩いていけます。プラハ発祥の地の城址で、チェコ人の心のふるさとのようなものでしょう。オーストリア

帝国時代の教会の脇には墓地があり、ドボルザークやスメタナなどチェコゆかりのひとびとを記念した碑が並んでいます。

この公園から眺めるブルタヴァ川の流れもなかなかのものです。

三つ目のスポットは国立美術館の新館です。前に述べたようにアンリ・ルソーの自画像など19−20世紀のヨーロッパ絵画が

見られます。路面電車の5、12、17番などでVeletrz

四つ目のスポットはベルトラムカです。ここはモーツァルト博物館といった方がよいでしょうか。時折コンサートが開かれています。

路面電車の4番、7番、9番などで、ベルトラムカという駅がありますが、むしろ、地下鉄B線やこれらの路面電車のアンジェル駅から

あるいた方が近いと思います。アンジェルから西に向かってあるいていくと、ホテル・モーゲンピックが見えてきます。そこを南側

(左手)に折れて坂道をのぼっていった先に門がみえてきます。99年現在の入場料が大人50コルナでした。部屋数6部屋程度と

あまり広くありません。