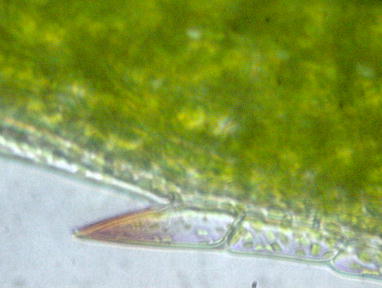

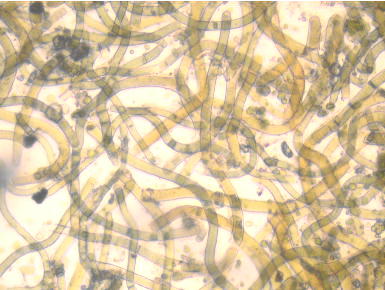

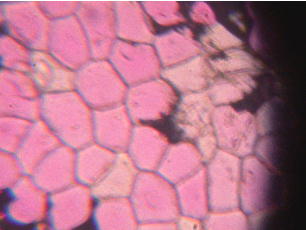

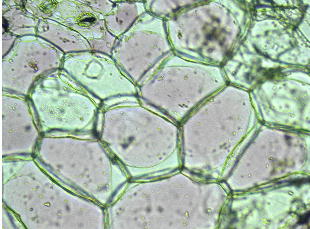

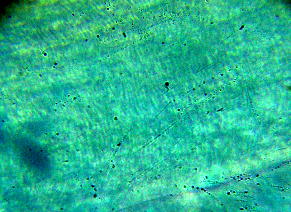

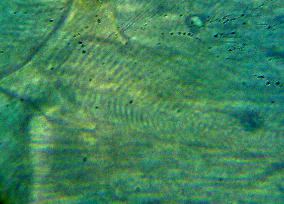

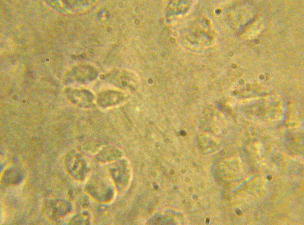

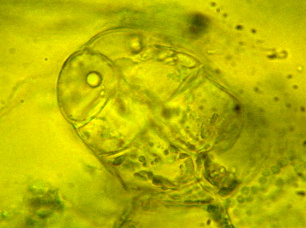

孔辺細胞には他の表皮細胞とは異なり、葉緑体がある。

孔辺細胞には他の表皮細胞とは異なり、葉緑体がある。

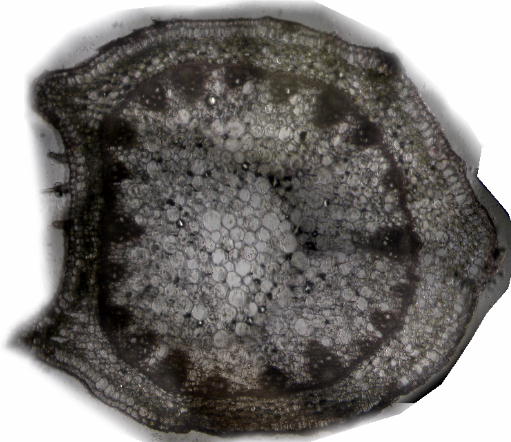

実習助手のSさんに簡易ミクロトームを

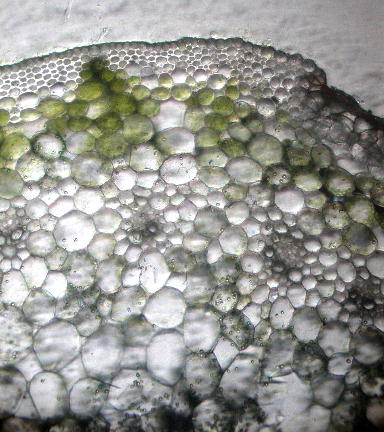

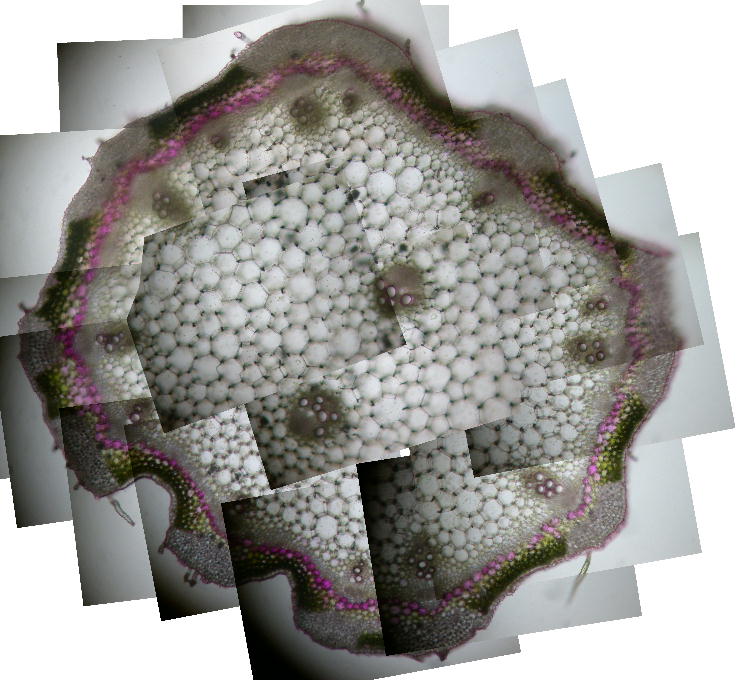

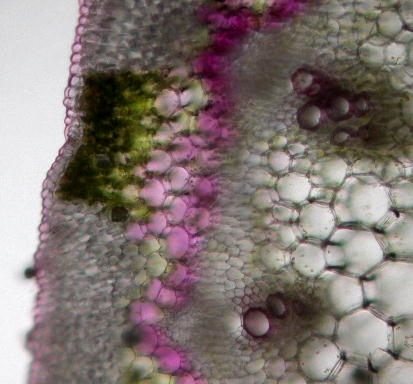

実習助手のSさんに簡易ミクロトームを 数枚の写真を貼り合わせた合成写真です。

数枚の写真を貼り合わせた合成写真です。

|

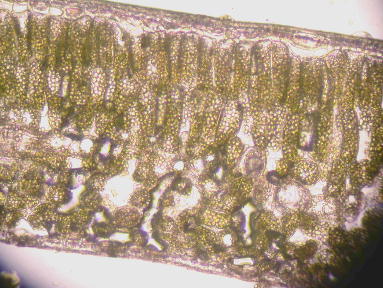

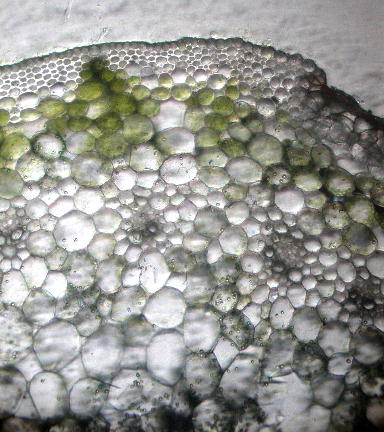

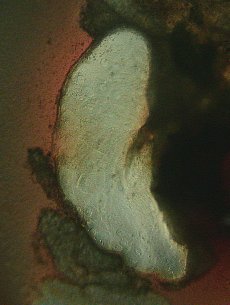

茎断面(一部)。染色していないので、維管束の位置がはっきりせず、また、 より茎の中心部の部分が写されていないので、写真ではわからないが、 維管束は散在している(単子葉植物の茎の特徴)。 |

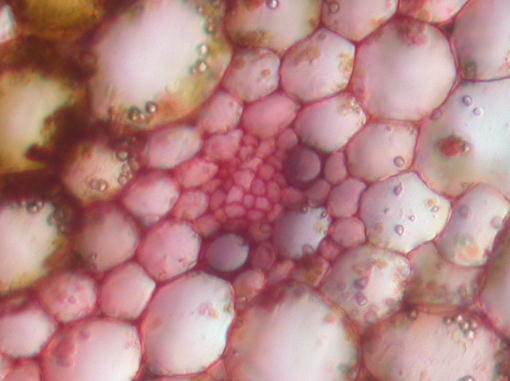

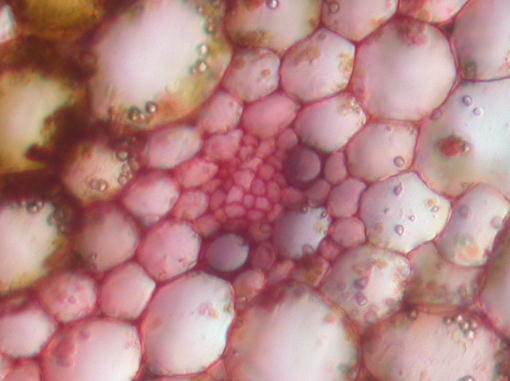

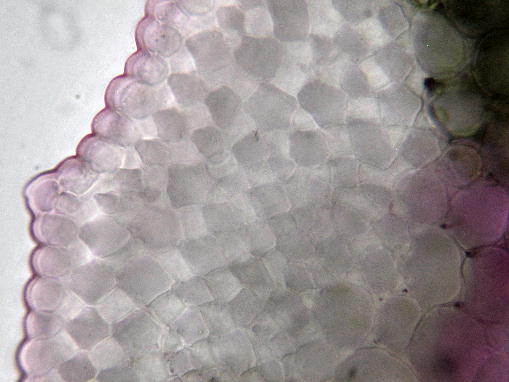

| 維管束断面の拡大。細胞壁が厚く、目のように見える2つの導管と口のように見える破生間隙が わかる。単子葉植物なので形成層は見られない。(サフラニン染色) |

|

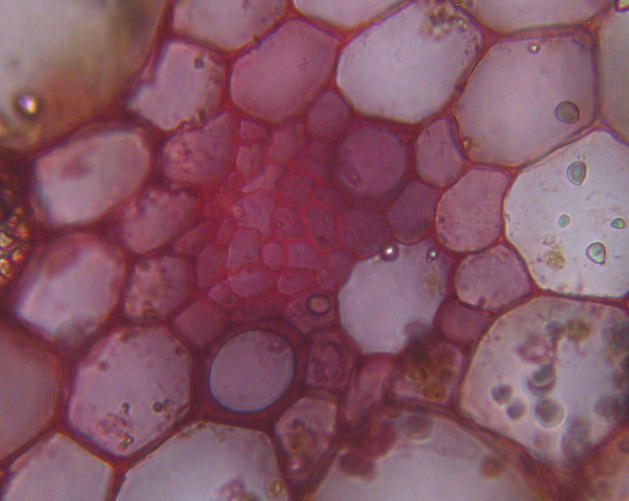

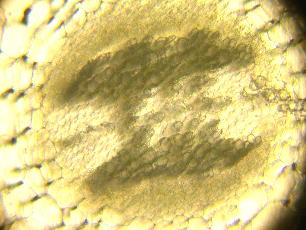

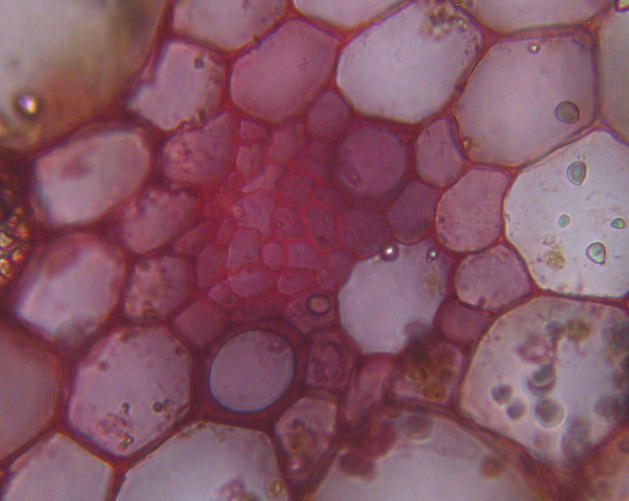

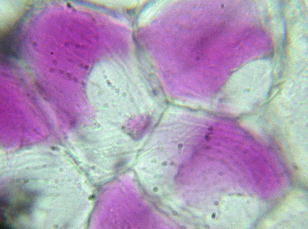

さらに拡大すると、導管の間から外方向(画面左上)の師部の様子がよく分かる。(サフラニン染色) |

中央の2つの維管束の意味するところは?

中央の2つの維管束の意味するところは? 一部分の拡大

一部分の拡大 維管束の拡大

維管束の拡大 厚角組織

厚角組織 ショ糖高張液中

ショ糖高張液中 水道水中

水道水中 ショ糖高張液中

ショ糖高張液中 永久プレパラート使用

永久プレパラート使用 筋細胞の横紋

筋細胞の横紋

軟骨組織

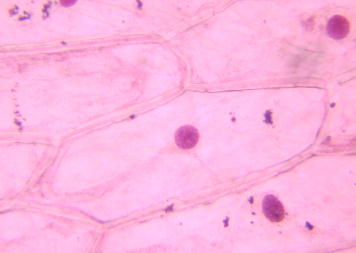

軟骨組織 骨髄からの細胞

骨髄からの細胞 骨組織

骨組織

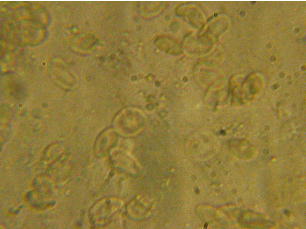

乳酸菌 サーモフィルス菌

|

市販のヨーグルトのうちM社のも

のにはサーモフィルス菌という乳

酸菌が入っている。これは連鎖球

菌なので、見つけやすい。(写真左) 「乳酸菌」は乳酸発酵する細菌の 総称。 ヨーグルトメーカーに牛乳と市販 のヨーグルトを入れて、ヨーグル トを増やす。(写真右) |

|

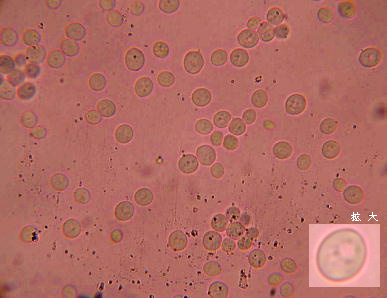

酵母菌

酵母菌 前葉体を顕微鏡下で観察すると、造卵器の上部が突き出ているのが見える。造精器らしいものもみえるが、それとはっきり確認できないので、写真は掲載しない。

前葉体を顕微鏡下で観察すると、造卵器の上部が突き出ているのが見える。造精器らしいものもみえるが、それとはっきり確認できないので、写真は掲載しない。

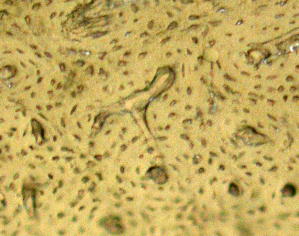

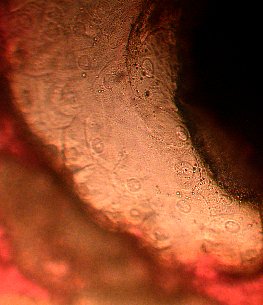

アカムシ(ユスリカの幼虫)の頭部を柄付き針で押さえて、胴をピンセットで引っ張ると、頭に続いて消化管とともに唾液腺が一対出てくる。他の臓器と紛らわしいので、生徒には予めビデオや写真で例を示しておくとよい。左下写真のような形の透明な臓器である。 アカムシ(ユスリカの幼虫)の頭部を柄付き針で押さえて、胴をピンセットで引っ張ると、頭に続いて消化管とともに唾液腺が一対出てくる。他の臓器と紛らわしいので、生徒には予めビデオや写真で例を示しておくとよい。左下写真のような形の透明な臓器である。←アカムシ(ユスリカの幼虫) 黒い方が頭 |

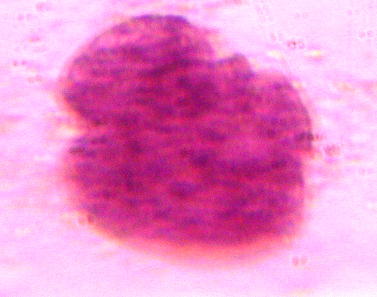

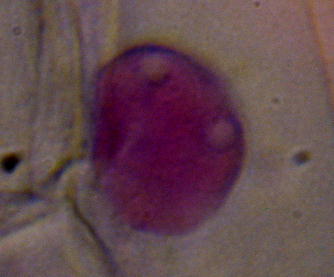

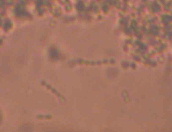

左 唾液腺の形 /右 唾液腺の細胞 酢酸オルセインで染める前に、カバーガラスをかけず、低倍率(×150)で検鏡すると、唾液腺の細胞がわかる。これを確認してから、染色し、カバーガラスの上から軽く押して、高倍率(×600)で検鏡する。 |

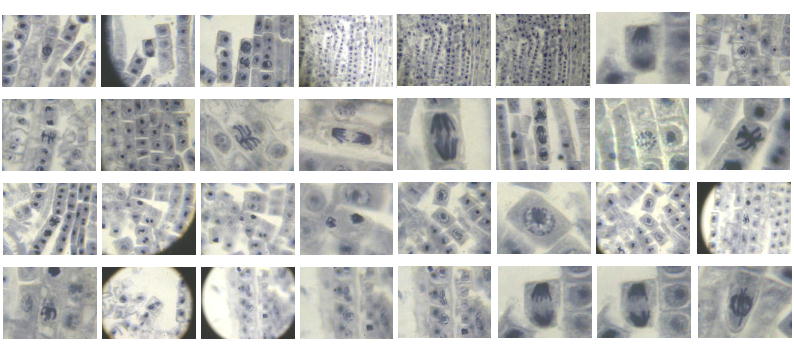

生徒の見つけた唾液腺染色体 |